先日、スマホ向けソーシャルゲームの

グラブル(グランブルーファンタジー)で、

遂に「ガチャ」の出現確率表が明示された。

要は、レアなアイテムがどれくらいの

確率で出るのかという明確な数値を、

メーカー側が公式データとして開示したのだ。

このゲームをやっていない俺からしたら、

正直ゲームの内容自体、そもそも

ソーシャルゲーム自体どうでもいいんだが…

「ガチャ」という究極の利益率を誇る

ビジネスモデルと、確率論的な視点から

記事にしてみたかったので、この話題に触れてみる。

そもそも「ガチャ」って、ほんとボロい商売だよね。

ユーザーの射幸心を煽りまくって、、、

「人より優位に立ちたい!」

「自慢したい!」「目立ちたい!」

「コンプリートしたい!」

こうした人間の「欲」の部分に

直接的に働きかけて課金させるんだもん。

そりゃあ、ユーザー側からしたら、

欲しいものは金を払ってでも欲しいかもしれないが、

所詮課金の対象は、実体の無いバーチャルなデータに過ぎないわけで。

アイテムを手に入れても、

ゲーム内でしか価値はなく、換金することもできない。

運営会社がゲームを打ち切れば、アイテムのデータも残らない。

これって、やってることは詐欺的なマルチ商法と

あんま変わんないと思うけどなー(個人的見解)。

人の弱みにつけこんでる感じが、

どうも俺は好きにはなれない。

まぁ詐欺とまでは言わないけど、

期待値0の最低ギャンブルではあるよね。

確かにお目当のアイテムが出れば、

そりゃある意味「期待通り」なんだろうけど、

そこには客観的な価値は全くないよね。

大昔に流行った、シールやカードのような

現物であれば、受け渡しができるので、もちろん付加価値はある。

オークションなどで取引も可能だ。

ところがこれがデジタルなデータとなると…

途端に価値がなくなる。受け渡しが不可となれば、

それこそ本人以外に1円の市場価値もない。

たとえゲームがいくら魅力的であったとしても、

こうした課金モデルのビジネスだと、

やっぱり営利組織であるメーカー側は、

当然「儲け」に段々と傾いていく。

ユーザー側からすれば、

どんなに綺麗ごとを並べられても、

結局は金をかけた奴には勝てないので、

課金しなきゃ本気になんてなれないのだ。

そもそも、かけた金額ですべてが決まるなんて

果たしてゲームと言えるのだろうか?

俺はそんなのクソつまんねーな…って思う。

少なくとも、今の今までアイテムの出現率が

公表されていなかったこと自体があり得ない。

だってメーカー側は、公表の義務がなければ

いくらでも確率がいじれるわけで…。

それこそ究極のイカサマが可能なのだから。

全然フェアじゃあない。

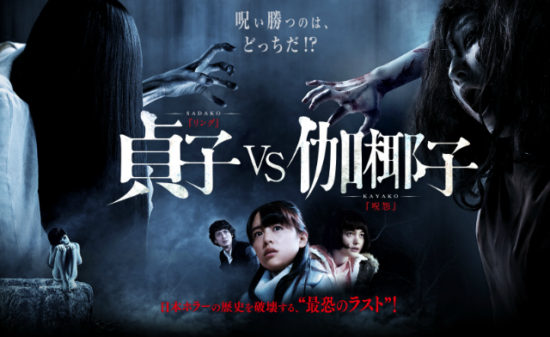

ちなみに、今回やっとこさ公表した

グラブルの最もレアなアイテムの出現率は、0.007%とのこと。

これは、ピンポイントで狙うなら、

最低でも500万ほど使ってやっと出るか出ないかの領域。

車1台買えちまうんだから、

もう金銭感覚が完全に麻痺しちまってる。

目の前に、車とデータがあったなら、

迷わずデータを選んでるんだからね…。

それでも1回300円のガチャを、

都合よく出ると信じて

ガンガンぶん回す奴が後を絶たないわけだから、

もう勝手にしてくれ…と言いたい。

スポンサーリンク

あっ、ちなみにリサーチしてみたら、

今回のグラブルの0.007%は、

「東京でタヌキと遭遇する確率の7倍」らしい。笑

そう聞くと、

以外と当たりそうな気がするから不思議だ。w

一応、他の確率も載せておくので、

ぜひ楽しんでみてね♪

人生で遭遇する出来事の確率

・初恋の人と結婚する確率 1%

・東大に合格できる確率 0.12%

・1年間で空き巣にあう確率 0.1%

・他人に殺される確率 0.03%

・野球場でホームランボールをつかむ確率 0.026%

・日本人が80年間買い続けて宝くじで1等が当たる確率 0.00797 %

・オスの三毛猫が生まれる確率 0.003%

・国内で遭難する確率 0.0017%

・雷に当たって死ぬ確率 0.0012%

・スズメバチで死ぬ確率 0.0012%

・東京でタヌキに出会う確率 0.001%

・飛行機に乗った時に墜落する確率 0.0009%

・山でクマに殺される確率 0.00046%

・隕石が落下して死ぬ確率 0.0004%

・麻雀で天和が出る確率 0.0003%

ギャンブル全般に言えることだが、

必要以上に熱くなると、人は簡単に知能が低下する。

それは、頭が良い悪いに関係なく、

職業、肩書きなどにも全く左右されない。

弁護士だろうが医者だろうが、

欲の前では、人間は簡単に一時的に思考力が落ちるのだ。

問題は、そういった場面で

冷静に俯瞰できる視点が持てるかどうかと、

確率論的な思考が出来るか出来ないか。

もはやここまでの社会問題になれば、

法整備はもちろんのこと、義務教育でもやはり

基礎的な統計学や確率論的なことをもっと教えるべきだと俺は常々感じる。

アイテムがなかなか当たらない

今回のケースについて、消費者庁は未だ

慎重な姿勢を崩していない。

「アイテムの提供割合を説明していないから

といって違法になるわけではない」(表示対策課)

現段階では、自主規制にとどまるため、

まだまだ被害者!?は増えていくであろう。

世の中では、

こうしたグレーゾーンにこそ個々の判断が求められる。

そして、その決断こそが命運を分けることも珍しくはない。

情弱のままで割りを食うのは、

常に社会的な弱者であるのは、いつの時代も変わらない。

しっかり情報にアンテナを張り、

常に自分の選択に自信が持てる状態を目指していこう。

PAGE TOP

PAGE TOP